摘 要:某井钻井作业时发生了多次钻杆挤扁现象。采用宏观观察、化学成分分析、力学性能试 验、金相检验等方法对钻杆挤扁的原因进行了分析。结果表明:钻杆管体与卡瓦之间的啮合接触不 均匀造成应力分布不均匀,当局部的接触应力超过了钻杆管体的屈服强度而使钻杆管体发生塑性 变形挤扁,卡瓦牙板磨损较为严重是导致应力分布不均匀的主要原因。

关键词:S135钢级钻杆;卡瓦咬痕;受力不均;塑性变形

中图分类号:TH142.2 文献标志码:B 文章编号:1001-4012(2021)10-0055-05

随着高强度钻杆的成功研发和钻井技术的进一 步发展,钻井的深度、水平段的长度等都有了大幅度 的提高[1]。相关数据统计发现,2000年以前,我国 超过7000m以上超深井的数量仅为3口,2010年 前只有19口,到2020年,已超过600口。为了减少 起下钻时间,提高钻井安全和效率,现在大部分井区 采用“一卡一吊”的起下钻作业方式,起下钻时通过 给卡瓦施加一个横向载荷使其咬入钻杆表层,通过 摩擦力克服钻杆的重力载荷。随着井深越大,井下 的钻具所受重力也会越来越大,井口卡瓦对钻杆的 夹紧力也必然会增加,卡瓦咬入的区域通常在距离 钻杆接头母端600~900mm的区域内,在该区域内 留下的卡瓦咬痕或者划痕经常会引发钻杆发生刺漏 现象[2-4],当卡瓦对钻杆的径向应力超过钻杆的挤毁 强度时,钻杆将会发生塑性变形而失效[5-6]。某井发 生了多次钻杆挤扁变形现象,笔者取回了部分失效 钻杆并结合实际工况对其进行检验和分析,以期类 似事故不再发生。

1 理化检验

1.1 宏观观察

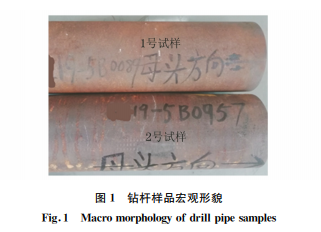

钻杆的宏观形貌如图1所示,一件管体有明显 的塑性变形,为失效钻杆;另一件无明显损伤,为同 批 未 失 效 钻 杆。 钻 杆 规 格 为 ϕ139.7 mm × 9.17mm,钢级为S135,该批钻杆的订货标准为API Spec5DP-2009。

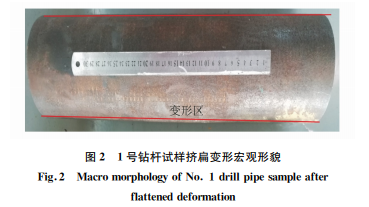

为了便于表述,将失效钻杆管段取名为1号试 样,未失效钻杆管段取名为2号试样。经观察,1号 试样发生了塑性变形挤扁,在挤扁区域的圆周外表 面可见牙痕损伤,如图2所示。这些牙痕损伤分布在整个圆周表面,与起下钻过程中卡瓦咬伤痕迹吻 合。对失效钻杆挤扁部位进行测量,最大直径为 146.07mm,最小直径为135.27mm,未变形处的直 径为139.97mm。对未变形处的管体壁厚进行测 量,管体壁厚平均值为9.93mm。

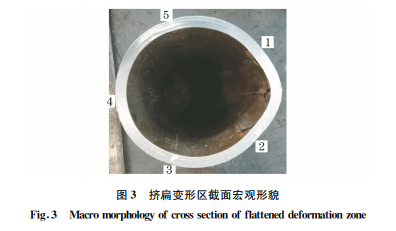

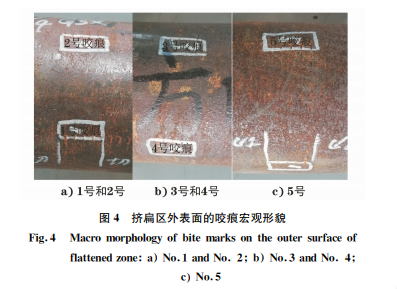

仔细观察1号试样挤扁变形区的整个圆周形貌, 可发现钻杆管体挤扁变形不均匀,一侧变形严重,另 一侧近乎没有变形,呈近纺锤形,如图3所示。从图3 还可以看出,在变形区的内壁,涂层已损坏、破裂甚至 剥落。整个圆周外表面上的卡瓦咬痕深度并不相同, 在变形量大的两侧咬痕深,而在变形位置对应的另一 侧位置则咬痕浅,如图4所示。将外表面的卡瓦咬 痕,按顺时针方向进行编号,1号咬痕和2号咬痕分 别位于最大形变区的两侧,其中,1、2、3、5号咬痕所在 位置的钻杆内表面,涂层均有不同程度的损伤。

1.2 化学成分分析

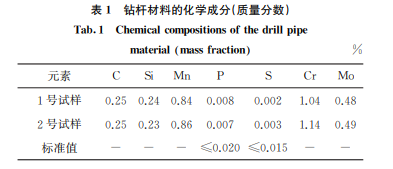

分别从1号和2号钻杆试样上取样,采用 ARL 4460OES型直读光谱仪对其进行化学成分分析, 结果见表1。可见钻杆管体材料的化学成分符合 APISpec5DP-2009标准的要求。

1.3 力学性能试验

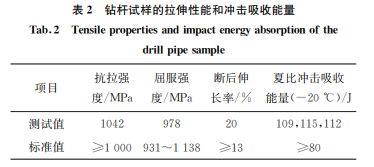

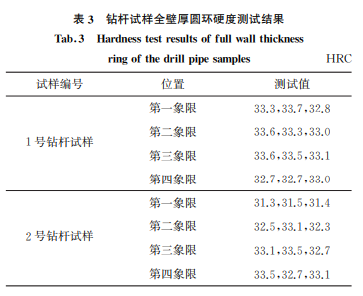

1号试样已经发生了严重的变形,所以其拉伸 和冲击试样无法取样。根据 APISpec5DP-2009标 准,从2号试样上取全壁厚板条拉伸试样、V型缺口 夏比冲击试样,从1号和2号试样上取全壁厚圆环 硬度试样。分别采用 WAW-600型电液伺服万能试 验机、JBN-300型摆锤冲击试验机和600MRD型数 显洛氏硬度计进行拉伸、冲击和硬度试验,试验结果 见表2和表3。由试验结果可知,与挤扁钻杆同批 次生产的2号钻杆材料的拉伸性能、冲击吸收能量 符合 APISpec5DP—2009标准要求;1号钻杆试样和2号钻杆试样在整个圆周的截面硬度相近,1号 钻杆在挤扁变形区的硬度与其他区域的硬度没有明 显差异,比较均匀。

1.4 金相检验

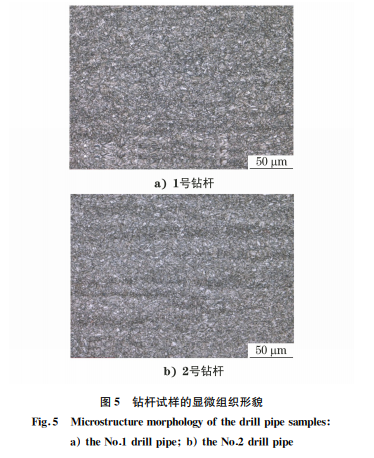

分别从1号钻杆试样变形处和2号钻杆试样管 体上取金相试样,依照 GB/T13298-2015《金属显 微组织检验法》对其进行金相检验,金相试样用4% (体积分数)的硝酸酒精溶液浸蚀,然后在 GX51型 倒置金相显微镜下观察横截面显微组织形貌,如图 5所示。1号钻杆变形处的显微组织与2号钻杆管 体材料的显微组织相同,均为回火索氏体,晶粒度为 10级。

在图3和图4所示的1号钻杆试样沿整个圆周标注的1、2、3、4、5号咬痕位置取样,进行金相检验 和咬痕深度分析,金相试样用4%(体积分数)的硝 酸酒精溶液浸蚀,然后在 GX51型倒置金相显微镜 下观察横截面显微组织形貌,分析结果见表4。可 见咬痕处的组织均发生了变形,但组织无异常,均为 回火索氏体。

2 分析与讨论

2.1 材料质量

通过对失效钻杆试样和同批次钻杆试样的分析 可知,钻杆的化学成分和力学性能符合 APISpec 5DP—2009的要求,失效钻杆挤扁变形处的硬度和 组织无异常,表明钻杆挤扁与材料无关。

2.2 卡瓦夹持

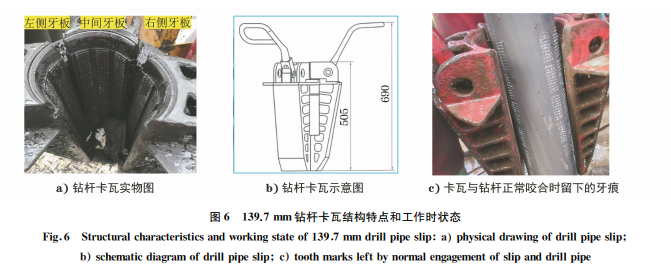

卡瓦是钻井作业中钻具起下钻时常用的井口工 具,139.7mm 钻杆使用的卡瓦实物图见图6a),结 构示意图见图6b)。由图6可知,卡瓦由3页卡瓦 体组成,每页卡瓦体上分布有3列牙板,每列牙板间 的间距为10mm。中间卡瓦页与左、右卡瓦页间的 牙板间隙为30mm。当卡瓦坐挂钻杆时,卡瓦上的 各牙板与管体均匀接触,在钻杆本体外表面留下均 匀的咬痕,即各牙板受力均匀,图6c)所示为现场试 验卡瓦与钻杆管体正常接触时在管体留下的咬痕 形貌。

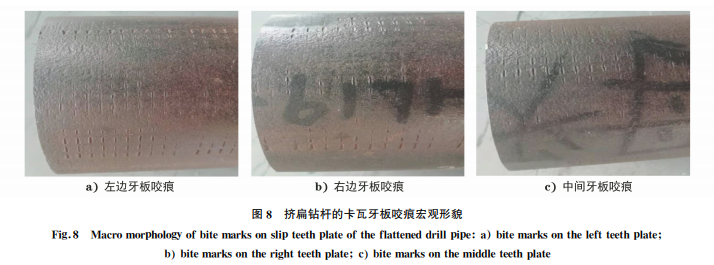

卡瓦牙板对钻杆夹紧的示意图如图7所示,挤 扁失效的区域在左右两侧牙板的中间,如图中所示。 对失效钻杆的牙板咬痕进行观察,可观察到3页卡 瓦页对应的牙板咬痕并不均匀,且每一页卡瓦上的 3列牙板的咬痕也不均匀,甚至沿管体轴向方向,每 一列牙板的不同牙板的咬痕也不均匀,如图8所示。 图8a)和b)所示的为变形位置左、右侧牙板咬痕, 3列牙痕中两侧的牙痕较深,中间列较浅,且每一个 牙板沿圆周方向的每个牙齿的咬痕也是由深到浅。 图8c)所示为变形位置对面的卡瓦页所留下的咬 痕,可以看出,这页牙板的3列牙痕是中间列深,两 侧列浅。

咬痕的深浅直观表现了卡瓦上牙板与管体的接 触应力情况,接触应力越大,对管体的咬痕越深。同 时,钻杆管体在整个圆周的咬痕深度的差异,说明钻 杆管体与卡瓦牙板间的接触不均匀,咬痕深的区域, 接触应力大,管体承受的外挤压力大。金相检验结果显示两侧牙板的咬痕深度较深,其中1号、2号、 5号咬痕为左右两侧的牙板留下的最深咬痕,平均 深度约0.88mm;中间的牙板咬痕相对要浅一些,其 中3号、4号咬痕为该中间牙板留下的最深咬痕,平 均深度约0.48mm。两侧牙板的咬痕深度是中间牙 板咬痕深度2倍左右,说明挤扁失效钻杆在服役时 卡瓦左右两侧的牙板对其施加的径向应力要比中间 牙板对钻杆的径向应力大得多。

2.3 卡瓦夹持钻杆受力分析

依据APINS-1、DS-1标准5.12可以得知,井下 钻柱悬质量产生的单元拉升应力St 会形成环向应 力Sh,环向应力为很多因素的函数,如卡瓦长度、卡 瓦和卡瓦座之间的摩擦因数、管体外径、所用设备的 情况以及其他的因素。定义Sh/St 为这些因素组合条件下的卡瓦挤坏常数。

确定避免卡瓦挤坏时的承载能力足够,首先用 下式确定钻杆的有效承载能力:

式中:ESCC 为有效承载能力;SCC 为额定承载能力; DF 为拉伸系数。

不发生卡瓦挤坏可接受的载荷条件必须满足下 式:

式中:F拉伸 为拉伸载荷。

该 次 S135 钢 级 钻 杆 的 拉 伸 载 荷 约 为 136000kg(即悬重),设定拉伸系数DF =1.15,根据 钻杆及卡瓦的规格,查DS-1标准表可得 Sh St =1.27。

S135钢级钻杆的额定承载能力为357000kg (查DS-1标准得到)。根据式(1)和式(2)可得,有 效承载能力约为310500kg,136000kg×1.27= 173000kg≤310500kg。

计算结果说明当时井下钻具的悬质量满足卡瓦 挤坏的承载能力。但是,这种计算是基于钻杆和悬 挂装置良好,卡瓦和管体整个接触面载荷分布均匀。 本次钻杆外壁从宏观分析和微观分析都表明了卡瓦 和管体整个接触面载荷分布是不均匀的,这会降低 卡瓦系统的承载能力。设定卡瓦牙与钻杆之间的摩 擦因数为μ,卡瓦对钻杆的径向作用力为F,井下钻 具悬重为G,当钻杆坐在卡瓦座上时满足公式:

在式(3)中,径向作用力F 为3个卡瓦牙板对 钻杆的径向作用力之和,左侧牙板、右侧牙板和中间 牙板的对钻杆的径向作用力分别为F1、F2、F3,那 么则有:

每个牙板与钻杆管体的理论接触面积为S,中 间牙板对钻杆的总体咬痕深度较浅,说明当时F3 较低,为了保证平衡,F1 和F2 会增大。同时由于 接触不均匀,左侧牙板和右侧牙板与钻杆外壁的实 际接触面积S0 要小于S。同时,由于牙板使用时间较长,牙板磨损较为严重,导致牙板局部区域的接触 力也是分布不均匀的,最后在在牙板较为突出的区 域会对钻杆形成较大的应力,并且超过了钻杆的屈 服强度[7-9],使得钻杆在该区域发生塑性变形。

3 结论及建议

钻杆发生挤扁失效的原因为钻杆在钻台坐卡过 程中,管体与卡瓦之间的啮合接触不均匀,局部的接 触应力超过了钻杆管体的屈服强度而使钻杆管体发 生塑性变形,卡瓦牙板磨损较为严重是导致卡瓦对 钻杆的应力分布不均匀的主要原因。

建议使用的卡瓦与钻杆规格要相对应,避免卡 瓦内径与钻杆外径不同;避免新旧牙板混装使得钻 杆受力不均匀;避免使用已经坏掉的牙板;保证卡瓦 与钻台补芯配合;保证井眼轴线与井架中心线在同 一轴线上。

参考文献:

[1] 王光磊.深井超深井钻井技术现状和发展趋势[J].区 域治理,2018(9):175-176.

[2] 陈传溥.卡瓦在钻井工程中的作用和使用特点[J].石 油机械,1989(4):33-39.

[3] 刘贤文,马金山,魏立明,等.卡瓦咬伤挤毁钻杆的分 析及解决方法[J].石油工业技术监督,2015,31(6): 39-43.

[4] 杜旭鹏,向桂毅,童磊.127*9.19*G105钻杆管体 刺穿分析及预防措施[J].中国化工贸易,2018,10 (1):206-207.

[5] 纪永超.卡瓦作用下钻杆的损伤机理及其对策[C]∥ 第二届全国特殊气藏开发技术研讨会优秀论文集.重 庆:[出版者不详],2013.

[6] SPIRIW H,REINHOLDWB,陈传溥.卡瓦损伤钻 杆机理[J].石油机械,1982(5):56-61.

[7] 蒋薇,门朝威,易先中.275型钻井气动卡瓦卡紧力有 限元分析与优化[J].科技信息,2012(11):14-15.

[8] 陈晓君,王秀梅,沈瑞东,等.基于CAE的卡瓦对钻杆 造成的咬痕分析[J].工业控制计算机,2014,27(5): 115-117.

[9] 龚伟安.卡瓦内悬挂管柱的理论承载能力[J].石油矿 场机械,1982(5):23-30.